1月31日の二人目のゲストスピーカーは、松田邦紀・前駐ウクライナ特命全権大使で、「ウクライナ情勢と日本」と題して講演し、その後企画委員らと意見交換をした。

ロシアによるウクライナ侵略戦争が始まってから間もなく4年目に入る。松田大使は、ロシアが侵攻した時点の駐ウクライナ日本大使として多くのことを経験したという。この戦争とは何か、日本にとっての教訓は何か、現状分析を含め示唆に富むお話を伺った。

大使講話の概要は以下のとおり。

【概要】

〇ウクライナはロシアに屈服しない

戦争には侵略する側、される側双方に理屈があるが、客観的に見るとこの戦争の本質は、「国連憲章及び国際法違反の侵略戦争」という言葉に尽きる。日本が、今のウクライナは明日の東アジアかもしれないという認識でウクライナ支援を続けたことは正しい判断である。昨年末に北朝鮮が兵士を前線に送り出し、ウクライナに対し直接戦闘行為を行ったことは、欧州の戦争とアジアの安全保障がリンクしたことを意味する。その観点からも、日本はこの戦争と無関係ではいられない。

この戦争は単なる領土紛争ではなく、ウクライナ人としてのアイデンティティの戦いでもある。欧州の歴史で西のフランク王国に匹敵する大国として9世紀にキーウ・ルーシ(キーウ大公国)が成立する。13世紀、モンゴルの侵攻によりキーウが廃墟となり、その後モンゴルに朝貢していたモスクワが勢力を増し、現在のロシアにつらなるが、ウクライナからすれば、自分たちこそがキーウ・ルーシの継承者である。

加えて現在のウクライナ人の血脈には周辺の大国に頑強に抵抗したコザクの自主独立心が継承されている。言語的にもウクライナ語とロシア語は、似ているが異なる言語である。

結果としてこの戦争は、ウクライナをソ連時代のようにロシアに取り戻すというプーチン氏の思惑とは裏腹に、ウクライナ人のアイデンティティと団結をさらに強化することになった。

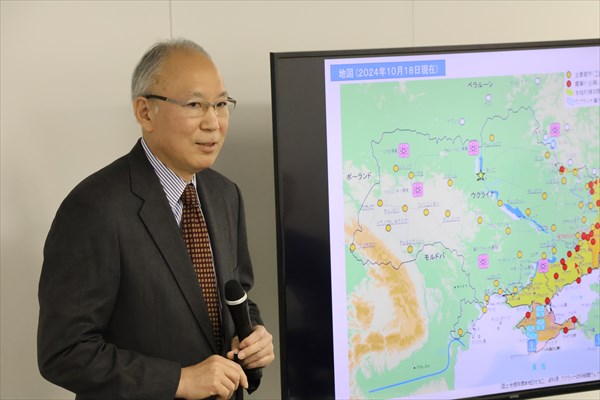

〇戦況は一進一退

丸3年を経過する今次戦争の戦況を説明する。まずロシア軍は開戦当初、北から首都キーウに、東からハルキウ州及びドンバス地方に、南からヘルソン州、ザポリッジャ州に向け攻め入った。その後、キーウ州、ハルキウ州等が解放されて、現在、ウクライナの北東部―東部―南東部にかけて延長約1500kmに渡る長大な戦線において、ロシア軍とウクライナ軍の間で激しい攻防が続いている。

戦闘様相は、ロシア側の人海戦術に対するウクライナ側の先端兵器戦術という構図である。特にウクライナ側のドローンとロボットの組み合わせが目を引く。注目すべきは新兵器の開発の主体が軍ではなく経済省、デジタル省及び民間部門である。当初軍部がドローン使用に消極的であった中、主導権を握ったデジタル省が推進したのは、理工系の大学を開発に動員して、学生や若い研究者が主導して開発し、ロシアを凌駕する成果を出した。ロシアではいまだにイラン製ドローンを使用している。

ロシア側の兵士不足も顕著である。ロシアが22年9月に30万人動員した際、兵役適齢の若者約100万人が国外に逃げ出したと言われている。その結果、プーチン氏は新たな動員をかけられなくなった。窮余の策として、傭兵、囚人、更には莫大な報奨金を出して地方から兵士を募ったが十分な数が集まらない中で、北朝鮮兵士が投入されたのである。

海戦では黒海において、大型水上艦を保有していないウクライナ海軍が圧倒的勝利を収めた。国産のミサイル及び水上ドローンでロシア黒海艦隊の主要艦艇3割以上を破壊するとともに、セバストーポリ港のロシア海軍司令部も攻撃した。その結果、ロシア黒海艦隊は黒海東部のノボロシスクまで撤退している。現在、黒海西半分の制海権はウクライナ軍にあり、南部オデーサ港等からの輸出が再開している。

ロシア側が繰り返すミサイルとドローンによる空襲は、ウクライナの発電所、病院など民間施設を標的にする。明らかな国際法違反であっても、ウクライナ国民に厭戦気分を高めることが目的であり、ロシアは決して悪びれない。対するウクライナ軍は、国際法に従いロシアの軍事関連施設に攻撃を限定している。その結果ロシアの武器・弾薬・燃料の生産能力に影響を与えており、低品質であっても北朝鮮の弾薬を使わざるを得ない状況となっている。

〇時間経過はロシアに不利

ウクライナの人口は、ロシアの三分の一以下であるが、戦争に投入されている兵士の数は、開戦時のウクライナ軍25万人対ロシア軍14万5,000人以来、常に防衛するウクライナ軍の方が侵略するロシア軍より多い。また、ウクライナ側の発表では、昨年12月現在、ウクライナ軍の損害は戦死者4万3、000人、負傷者37万人であるのに対して、ロシア軍の損害は戦死者19万8,000人、負傷者55万人であり、ロシア軍は甚大な損害を被っている。

昨年8月、ウクライナが初めて越境して攻撃・占領したロシア領クルスクでは、600~700人のロシア兵を捕虜とした。その捕虜交換はロシア側が申し込んだ初のケースになった。クルスク防衛のロシア軍には都市部出身の若い新兵が配置されており、彼らの解放を要求する国内からの批判の声は無視できず、クレムリンは捕虜交換を申し込まざるを得なかった。

今年1月にトランプ政権が誕生して、停戦に向けた動きが出て来ている。米は、ウクライナ側と協議を行うとともに、ロシアに対して制裁や原油価格低下の圧力をかけている。今後、時間が経過すればするほど、兵員不足、インフレ高進、武器・弾薬・燃料の生産低下、少ない支援国等の要因が合わさって、客観的にはロシアにとって不利な情勢になる。対するウクライナには米、EU、NATO、日韓等から軍事的・経済的支援が継続している。したがって時間経過はウクライナにとって不利ではない。

ウクライナ国内のロシア占領地が日本の北方領土と違うのは、そこに多くのウクライナ人が居住しており、様々な抵抗活動が行われていることである。占領地はロシアにとって安定した地域とはなり得ないばかりか、軍事・行政コストばかりが高くつくのである。

〇日本はウクライナの教訓を生かせ

日本にとってウクライナの戦争は決して他人ごとではない。東アジアにも起きうることである。だから多くの教訓を正しく生かさなければならない。

例えば、ウクライナではデジタル化が進んでいることに着目したい。ミサイル被害が家屋に及べば、その場で写真をとってスマホで国の機関に送信し、被害の登録を行い、生活支援金を申請することが出来る。戦争中に国民が生活に困窮することのないような各種施策がデジタルで迅速に処理される。

また、領土防衛軍を作り、日ごろ民間人として仕事をする人が自発的に参加して、得意分野で国の防衛に貢献できるようにすることで、正規軍の負担を減らして、防衛活動に専念出来るようにしている。

さらに、ドローンやロボットを使えば、戦場における監視や防衛作戦に必要となる兵士の数と損害を減らすことが出来る。これは少子高齢化に見舞われて、少ない人的資源を有効活用しなければならない日本にとって大いに参考にできる。

【略歴】

1959年生まれ、福井県出身。東京大学教養学部を卒業し、82年に外務省入省。欧州局ロシア課長を務めた後、駐イスラエル大使館公使、デトロイト総領事、香港総領事、駐パキスタン大使などを歴任した。2021年10月に駐ウクライナ大使に就任し、2024年10月に退官した。

(文責 国基研)