6月22日から26日まで中国の山東省威海市で開催された第32回原子力工学国際会議(ICONE32)に出席した。この国際会議は、日本機械学会、米国機械学会が1991年に東京で開催したのが第1回で、2005年に中国原子力学会(CNS)が参加するようになった。筆者は東京の京王プラザホテルで開催された第1回から参加している。開催地は輪番制で、日本、米国、欧州、中国の順に開催されている。今年はトランプ米大統領が中国と対立的な政策をとっていることもあって、米国からの参加者が激減した。約1000人の参加者のうち9割が中国人で、日本と欧州、米国を含む19カ国が参加し、977件の発表があった。

福島原発事故でパネル討論

筆者は毎回、東京電力福島第一原子力発電所の事故原因と対策、廃炉研究などに関するパネル討論のオーガナイザーと座長を拝命している。今回は、福島第一の事故の教訓と安全対策に関し、世界の小型モジュール炉(SMR)や革新軽水炉、高温ガス炉などの新型炉が福島第一の教訓を活かしてどのような安全対策をとっているかについて講演を依頼し、さらにパネル討論を行った(図1)。

中国の原子炉建設

中国はウエスティングハウス製の加圧水型革新原子炉(PWR)であるAP1000の建設(当時は東芝も参加)と世界初号機の営業運転を開始した。4基が現在、中国で運転中である。米国ではボーグル発電所の建設工事で大幅な工事遅延が発生し、東芝の経営に大打撃を与えた。中国の三門の建設工事を視察したが、人海戦術で工程のずれや機器の不具合を解決していた。

欧州型PWRの欧州加圧水型炉(EPR、電気出力165万キロワット)もフランスのフラマンビル発電所が4兆円の赤字を出す中で、中国の泰山発電所の方が早く営業運転に入った。また、中国製PWRの華龍1号(HPR1000)も営業運転に入り、次々に建設が進んでいる。

福島と女川原発の比較

パネル討論では、まず私から2011年3月11日の地震と津波で何が起こったかを要因別に整理して紹介した。また、昨年12月に営業運転に入った東北電力女川原子力発電所との比較で、敷地高さの約5mの差が、二つの発電所の明暗を分けたことを説明した。東北電力は社内委員会で東北大学の地震と津波の専門家の教授を入れて貞観津波(869年)などの過去の歴史を調べて敷地高さを14.8mに決めていた。

一方、津波の被害を受けた福島第一1号機の非常用炉心冷却装置である隔離時復水器2基が地震直後に保安規定に定めた毎時55℃を遥かに超える3倍のスピードで冷えたため、1基を止め、残りの1基をオンオフ運転していたところ、オフの状態で津波が来襲してメルトダウンに至った。事前に津波来襲時の訓練がされていれば、保安規定の矛盾に気づき、事故が防げたであろうことも紹介した。

女川原子力発電所では冷温停止を達成して事故を未然に防いだほか、津波被災者を敷地内の体育館に案内して緊急避難場所とし、3か月間も食事を提供して、地元との良好な関係を築いた。その女川原子力発電所では2022年12月、2号機の再稼働に向けて地元の人々も加わり安全対策工事完遂のための総決起大会が大漁旗のはためく中で開催されている(図2)。原子力発電所の安全性確保と安定運転のためには、地元の人々の全面的な支援が必要なのだ。総決起大会後2年で、女川原子力発電所は再稼働を実現した。

中国の安全対策

米国の研究者からも、事故要因の詳細な分析と、深層防護(多層的な安全対策)の考え方に基づく対策が紹介された。

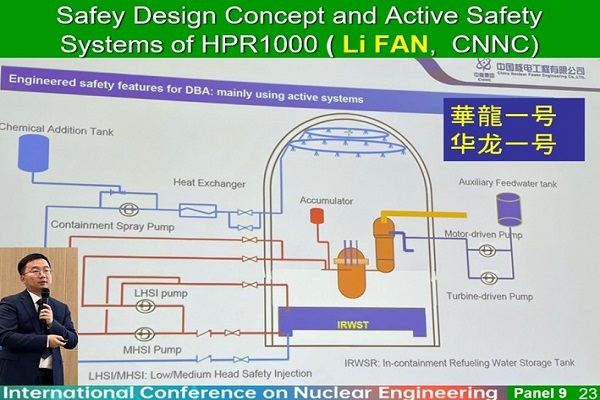

一方、中国国営企業の中国核工業集団(CNNC)の副社長からは、華龍1号の安全系について、動的・静的安全系を組み合わせた安全対策を中心に紹介があった(図3)。例えば、従来のPWRの動的冷却系に加え、静的安全系を追加し、蒸気発生器の2次側の蒸気を凝縮して冷却水を常に確保する構造となっていること、炉心のメルトダウンに対しては、コアキャッチャーを設置して、溶融炉心・コンクリート反応(MCCI)を防止する設計になっていること、さらに航空機テロに対する備え、人工知能(AI)による運転支援なども紹介された。

現在、中国では原子力発電所の新増設が加速し、華龍1号だけで12基が運転中で、それを支える大学の人材育成、企業の技術者教育などが急ピッチで進んでいる。中国の原子力開発の勢いを肌で感じた。

日本は規制改革が急務

我が国も負けてはいられない。それには我が国の原子力規制の審査効率を上げなくてはならない。我が国では2012年9月の原子力規制委員会の発足以降、再稼働まで10年間以上も審査している発電所が幾つもある。行政手続法では、審査条件を明示し、審査中に条件を変えてはならず、概ね2年で審査を終えることを定めている。しかし、我が国の原子力規制は、審査条件を明示しておらず、審査をしながら、思い付きのようにどんどん条件を追加し、何年もかかる非効率な審査を行っている。

この間、原子力発電所の再稼働は少なく、常に電力需給ひっ迫が続き、危うく首都大停電(ブラックアウト)直前の状態にもなった。ブラックアウトは原子力発電所の外部電源喪失を引き起こしかねないので、原子炉の炉心損傷のリスクを上げる。高騰した化石燃料を使って発電するので電気代は高騰し、生活弱者は高い電気代に喘ぎ、生活必需品のコストも上がる。

トランプ大統領は2年より短い18か月の審査を米国原子力規制委員会に指示した。世界各国は、安全対策の審査中に原発の運転を継続している。国民生活に何十兆円もの損害を与えている我が国の原子力規制の効率的な審査と、国民生活のリスクを下げる原子力規制委員会の改革が急務である。国基研では、エネルギー問題研究会で政策提言を行った。

図1 福島第一原発事故の教訓と動的・静的安全対策に関するパネル討論

図2 大漁旗がはためく女川原発安全対策工事完遂のための総決起大会

図3 中国のCNNCの副社長による華龍1号の動的・静的安全系の講演