2月5日の「ろんだん」で、アラスカ大学の赤祖父俊一氏との連名で温暖化ハイエイタス(一時停止)を背景に「地球温暖化は殆ど止まっている」と書いたところ、翌6日の本欄で東京工業大学の奈良林直氏から「地球温暖化は止まっていない」とのタイトルで反論記事が掲載された。本稿はそれに対する再反論の主張である。

世界の年平均気温は100年で約0.7度の割合で上昇しているが、その上昇速度が2000年以降の15年間は殆ど止まっている。この期間は温暖化ハイエイタスと呼ばれているが、2015年に始まったエルニーニョ現象に伴い温暖化ハイエイタスは終了したようにも見える。しかし、エルニーニョ現象の終息後、気温は再び低下し、元の長期線形トレンドのラインまで戻っている。

●過大評価の「温暖化予測」

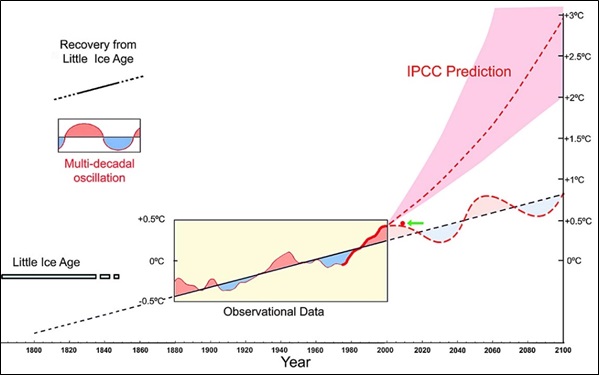

下図は1800年から2100年までの地上気温の経年変化を、平均的なリニアートレンド(直線)とそこからの偏差で示したもので、過去の記録と将来予測をつなぎ合わせてある(Akasofu and Tanaka 2018)。

過去を見ると約0.7度/100年のリニアートレンドに約60年の長周期変動が重なっている。図では1940年頃に温暖な時期があり、1970年までは気温が低下し、その後2000年まで急上昇し、2000年以降は温暖化が停滞している。この一時的な停滞が温暖化ハイエイタスである。

国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が設立された1990年代以降は、1970年から2000年までの急激な温暖化を気候モデルによって再現するために、CO2の増加による放射強制力をモデルに組み込み、観測と一致することを示した。この頃の温暖化は指数関数的に増大して起こっているため、気候モデルによる将来予測は最大で6.8度/100年という数値がはじき出されている。

●エルニーニョ後は気温低下

しかし、その後2000年代になると、気候モデル予測はCO2の増加と比例するように高温な将来を予測するのに対し、観測結果は約15年もの間、温暖化が停滞したため、モデル予測と観測結果が大きく乖離するようになった。この矛盾を解決するために、CO2の増加とは無関係な長周期の自然変動が、気温を押し下げる方向に働いたとの説明がなされるようになった。

これにより、温暖化は指数関数的に起こるという主張は姿を消し、リニアートレンドに約60年周期の自然変動が重なっているとの説明がなされるようになった。もし、この説明が正しければ、1970年から2000年までの急激な温暖化もその半分は自然変動という理解になる。この急激な温暖化の期間でチューニングされた気候モデルによる将来予測は過大評価になっていることが示唆される。

その後、2015年にはエルニーニョ(これも自然変動)が発生したが、その後は気温が下がり、図中のリニアートレンドに近づいている。このリニアートレンドを延長すると、2100年で1度の昇温が予測される。これを赤祖父ラインと呼ぶ。

●煽情的ポピュリズムの恐れ

ここで重要な点は、温暖化ハイエイタスの出現により温暖化は指数関数的に起こるのではなく、リニアートレンドとして生じていると認識されたことである。「温暖化は止まっていない」と考えても何ら問題はない。筆者を含め、科学者の間では、このリニアートレンドの一部も自然変動であると考える者もいる。

このトレンドを延長すると、2100年での昇温はたかだか1度となる。決して2度や4度という値は出てこない。COP(条約締約国会議)では温暖化を2度以下に抑えるために、各国がCO2の放出削減目標を定めて温暖化防止に取り組んでいるが、図中のリニアートレンドで評価すると、その目標は現状のままでも達成できてしまうことになる。しかも、このトレンドの大半がもし自然変動によるものであれば、大金を使った温暖化防止の施策は無駄になる。

巷では、今すぐ行動しないとTipping Point(転換点)を超えてコントロール不能な地球温暖化地獄の世界が訪れると、まるで宗教のように危機感をあおり煽情的なポピュリズム一色になっているが、「地球温暖化はでっちあげである」と考えることも可能なのである。

自由な風土を持つ米国には、温暖化脅威論を否定する科学者が大勢いる。これに対し、日本国内でそのような主張をすると、その科学者は抹殺されてしまう現状は問題だらけである。今一度、温暖化問題を政治からサイエンスに戻して、冷静に分析することが重要である。